작곡가 안익태는 애국가와 《한국환상곡》을 통해 민족 정체성을 음악으로 표현했다. 1965년 9월 16일 스페인 마요르카에서 세상을 떠났으며, 일부 기록에는 바르셀로나 병원에서 임종을 맞았다고 전해진다.

평양에서 싹튼 음악의 꿈

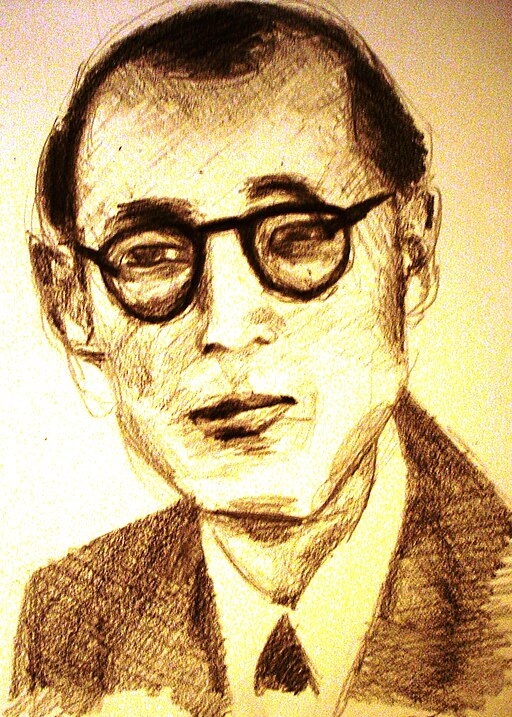

안익태(Ahn Eak-tai, 1906~1965)는 20세기 한국 음악사의 중요한 분수령을 이룬 작곡가다. 평안남도 평양에서 태어난 그는 어린 시절 기독교계 학교에서 바이올린과 첼로를 배우며 음악의 길을 걸었다. 당시 한국은 일제강점기에 놓여 있었으며 안익태는 음악이 민족의 정체성을 표현하는 수단이 될 수 있다고 믿었다.

미국과 유럽에서의 수학

1920년대 후반 그는 일본을 거쳐 미국으로 건너가 필라델피아 커티스 음악원에서 첼로를 공부했다. 이후 지휘와 작곡에 매료되어 오스트리아 빈 국립음악원, 독일 베를린 국립음악대학에서 수학하며 서양 고전 음악의 체계를 본격적으로 익혔다. 브루크너와 차이콥스키의 교향곡을 연구하면서 웅대한 오케스트라적 사고를 습득했고, 이 경험은 후일 교향시 《한국환상곡》으로 결실을 맺었다.

애국가 작곡과 역사적 의의

안익태의 이름을 널리 알린 것은 《애국가》였다. 대한제국 시기부터 다양한 곡조로 불려오던 애국가를 그는 1935년경 표준화된 곡으로 작곡했다. 서양 화성과 형식을 접목해 완성한 이 곡은 독립과 자주 의지를 담은 상징이 되었고, 해외에 머물던 그에게 이 곡은 언제나 조국과 연결되는 정신적 끈이었다. 1948년 대한민국 정부 수립과 함께 《애국가》는 공식 국가로 채택되었다.

교향시 《한국환상곡》의 탄생과 초연

1936년 부다페스트에서 초연된 교향시 《한국환상곡》(Korea Fantasy)은 안익태의 대표작이다. 아리랑을 비롯한 한국 민요 선율과 장단을 교향악의 문법 속에 융합한 이 작품은 한국인의 정서를 세계 음악계에 소개하는 통로가 되었다.

초연 당시 헝가리 음악계는 신선한 충격을 받았다. 현지 언론은 “한국의 민속 선율이 서양 교향악 속에서 살아 움직인다”고 평했고 일부 평론가는 “아시아의 정서가 유럽 관현악의 구조와 결합한 독창적 시도”라며 높게 평가했다.

부다페스트 음악원 관계자들은 이 곡을 ‘동서양 음악의 다리를 놓은 작품’으로 소개하기도 했다. 특히 아리랑 선율이 관현악 속에서 힘차게 울려 퍼질 때 관객들은 강한 감동을 받았다고 전해진다.

이후 《한국환상곡》은 헝가리와 독일, 스페인 등에서 반복 연주되며 국제적 명성을 얻었다. 당시 유럽의 음악 저널들은 “한국이라는 나라가 비록 지도로는 멀리 있지만 음악을 통해 생생히 다가왔다”는 소감을 실었다. 이처럼 《한국환상곡》은 한국인의 존재를 세계에 알리는 문화적 사건이었다.

지휘자로서의 세계 활동

안익태는 작곡뿐 아니라 지휘자로도 활발히 활동했다. 아일랜드, 스페인, 독일 등지의 주요 오케스트라를 지휘했고, 일본과 만주국에서도 무대에 섰다. 그는 국제무대에서 한국 출신 음악가가 활약할 수 있다는 사실을 보여준 개척자였다.

다만 1940년대 일본에서 활동하며 만주국 국가 연주에 참여한 기록은 오늘날 비판적으로 평가되기도 한다. 그럼에도 불구하고 그는 한국 음악가의 가능성을 세계에 각인시켰다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

1965년 9월 16일, 생의 마무리

1965년 7월 4일 런던에서 열린 필하모니아 오케스트라 연주가 그의 마지막 무대였다. 이후 건강이 악화되어 스페인 마요르카에서 요양하다가 결국 1965년 9월 16일 향년 59세로 세상을 떠났다.

공식 기록에는 사망지가 마요르카로 남아 있으나, 일부 자료에서는 병세가 악화된 후 바르셀로나 병원으로 옮겨져 그곳에서 임종을 맞았다고 전한다. 유해는 오랫동안 스페인에 안치되었다가 1977년 7월 8일 국립서울현충원으로 봉환되었다.

안익태의 유산과 평가

안익태의 유산은 두 갈래로 남아 있다. 첫째는 애국가와 《한국환상곡》을 비롯한 작품이 보여주는 음악적 성과다. 서양 음악 어법 속에 한국적 정체성을 담아내려는 시도는 당시로서는 혁신적이었다. 둘째는 그가 한국 음악가로서 국제무대에서 활동하며 후대에 길을 열어 주었다는 점이다.

그의 생애에는 논란의 여지도 존재하지만, 전체적으로 그는 한국 음악을 세계에 알린 개척자이자 민족적 상징성을 음악으로 구현한 인물이었다. 《한국환상곡》 초연 무대에서 쏟아진 찬사처럼, 그의 음악은 오늘날에도 여전히 연주되며 그 의미를 이어가고 있다.

https://www.youtube.com/watch?v=uXGY3NdRqF8